無線LANにも、いろんな通信規格があります。

その中でも、最も普及している2.4GHz帯の「IEEE 802.11g/n」と、

次いで使われている5GHz帯の「IEEE 802.11a/n」の通信速度を比較してみました。

特に、デュアルチャネルの有効/無効が、通信速度にどのような影響を及ぼすかを調べました。

理由は、通信規格の理論値だけでは実際の通信速度がわからないからです。

対応している製品の多い「IEEE 802.11g/n」と「IEEE 802.11a/n」を比較することで、

どういう状況で、どの通信規格を選ぶべきなのかの判断材料になるのではないかと。

通信規格の違い

まず初めに、通信規格の違いをおさらいしておきます。

ここではあまり細かいことは書きません。

比較するうえで重要なことのみまとめます。

| IEEE 802.11g | 2.4GHz帯を使用。 利用可能な帯域幅は、全体で約80MHz。 |

|---|---|

| IEEE 802.11a | 5GHz帯を使用。 利用可能な帯域幅は、全体で約380MHz。 |

| IEEE 802.11n | 無線LANの通信を多重化し、高速にしたもの。 |

「IEEE 802.11g/n」と「IEEE 802.11a/n」のカタログスペックは、非常に似通っています。

製品によっては、理論上の通信速度は同じです。

でも、決定的に違うことがあります。

使用している周波数帯と、それぞれの規格で利用可能な帯域幅です。

周波数帯について

電波は、周波数によって特性が変わります。

無線LANに関して言うと、周波数の低い2.4GHz帯を使う「IEEE 802.11g」よりも、

周波数の高い5GHz帯を使う「IEEE 802.11a」のほうが、障害物の影響を強く受けます。

つまり、2.4GHz帯の「IEEE 802.11g」のほうが、電波は遠くまで届きます。

とはいえ、これはあくまでも相対的な話で、無線LAN全般が障害物を苦手とします。

帯域幅について

帯域幅とは、通信に用いる周波数の範囲のことです。

帯域幅が広いほど、大量の情報を同時に通信できます。

1つのアクセスポイントがシングルチャネルで使用する帯域幅は、20MHzです。

「IEEE 802.11n」では、2つのチャンネルを結合して通信速度を高めることができ、

これをデュアルチャネルといいます。

デュアルチャネルの帯域幅は、倍の40MHzです。

使用する帯域幅が同じであれば、「IEEE 802.11a」のほうが周波数に余裕がある、

つまり、数多くのアクセスポイントが同時に存在しても、電波干渉が起こりにくいです。

実験方法

ここでは、無線LANの通信状態が良好な条件で比較をしています。

とはいえ、一般の住宅なので、日常使われている電波は飛び交っています。

無線LANクライアントとアクセスポイントが同一空間にあり、見通しのきく状態だということです。

アンテナの表示は全部立っています。

通信速度測定には「LAN Speed Test」を使用。

無線ルーターはWR8700N、無線LANクライアントは「Intel Centrino Advanced-N 6205」(ノートパソコン内蔵子機)。

無線ルーターに有線LANで接続したパソコンを通信先としてテストしています。

結果と考察

通信速度の測定結果をグラフにまとめます。

「DC」はデュアルチャネルの略です。

通信速度の数値をクリックすると、測定結果の生データを表示します。

| DC | 通信速度[Mbps] | |

| IEEE 802.11g | - | |

|---|---|---|

| IEEE 802.11a | - | |

| IEEE 802.11g/n | × | |

| IEEE 802.11a/n | × | |

| IEEE 802.11g/n | ○ | |

| IEEE 802.11a/n | ○ | |

| ※Readでの比較。 |

WR8700Nのデュアルチャネルにおける通信速度理論値は300Mbpsですが、そこまで出るわけもなく、

実測値はその半分弱程度でした。

これは「IEEE802.11g/a」の通信速度に関しても同じことが言え、

理論値54Mbpsの半分弱の数値です。

理論値は話半分と捉えておけばいいのかもしれません。

理論値は同じでも、実測値は「IEEE 802.11a/n」のほうが若干速いです。

当然ながら、多重化が進むほど通信速度も速くなりますが、

同じ多重化レベルで比較すると、「IEEE 802.11a/n」のほうが全体的に速いです。

これは、2.4GHz帯の「IEEE 802.11g/n」に対して、

5GHz帯を使用する「IEEE 802.11a/n」のほうが、外部からのノイズが少ないためと考えられます。

しかも、多重化が進むにつれ、「IEEE 802.11g/n」と「IEEE 802.11a/n」の速度差は大きくなります。

幅広い周波数を使って複雑な処理をすればするほど、ノイズの影響が大きくなるということです。

また、「IEEE 802.11n」対応で速度は約3倍になるのに比べ、

デュアルチャネルでの速度向上は約1.5倍しかありません。

帯域を倍使ったからといって、速度が倍になるわけではないのです。

ここで、シングルチャネル、つまり20MHzあたりの通信速度を求めてみます。

限られた帯域幅で、どれだけ効率良く通信できるかということです。

| DC | 速度/チャネル[Mbps] | |

| IEEE 802.11g | - | 22 |

|---|---|---|

| IEEE 802.11a | - | 23 |

| IEEE 802.11g/n | × | 64 |

| IEEE 802.11a/n | × | 75 |

| IEEE 802.11g/n | ○ | 49 |

| IEEE 802.11a/n | ○ | 57 |

結論として言えるのは、シングルチャネルの「IEEE 802.11n」って優秀なんですよね。

帯域幅あたりのパフォーマンスは一番高い。

「IEEE 802.11g/n」のデュアルチャネルについて

実は、「IEEE 802.11g/n」では、デュアルチャネルに対応している無線LANクライアント(子機)でも、

帯域幅は20MHzに制限されていることが多いです。

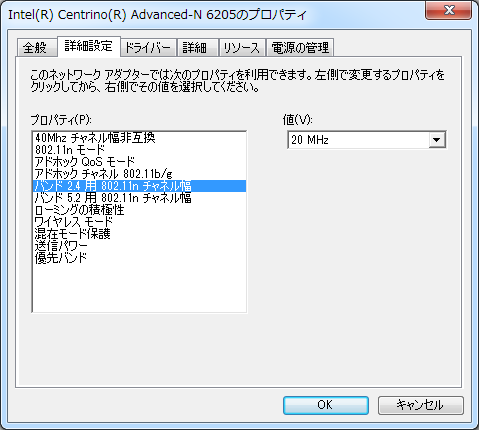

デバイスマネージャーで確認しても、

「バンド2.4用802.11nチャネル幅」の初期設定は、20MHzになっています。

「バンド2.4用802.11nチャネル幅」とは、「IEEE 802.11g/n」の帯域幅のことで、

帯域幅が20MHzということは、デュアルチャネルは無効です。

ただ、これはあくまでも初期設定の話で、ユーザー側で設定を変更すれば、

デュアルチャネル、つまり倍の40MHzの帯域を使うことも可能です。

しかし同時に、電波干渉もひどくなります。

「IEEE 802.11g/n」のデュアルチャネルでは、ほぼ確実に電波干渉が発生します。

「IEEE 802.11g/n」のデュアルチャネルは、他人を無視した設定なのです。

グラフで示したように、「IEEE 802.11g/n」のシングルチャネルは、帯域幅あたりの通信速度が優れています。

通信速度向上のメリットより、周囲の使用者も含めた通信環境の悪化を招くデメリットのほうが大きいため、

あえてデュアルチャネルを使用しない初期設定になっているのだと考えられます。

そもそも、「IEEE 802.11g/n」全体で約80MHzの帯域幅しかないのに対して、デュアルチャネルで40MHz。

半分もの帯域を占有してしまうわけですから。

結局は自動判定されて、20MHzに絞られてしまうかもしれません。

でも、そういうものですし、それでいいと思います。

これに対して、「IEEE 802.11a/n」のデュアルチャネルは、電波干渉しません。

前述したように、5GHz帯の帯域の広さが2.4GHz帯とは全然違う(5倍弱ある)ため、

独立した周波数帯を各チャンネルに割り当てることができるからです。

規格ごとの周波数の割り当て方については、下記ページ参照。

広い帯域を使いたいなら、「IEEE 802.11a/n/ac」を使えと。

電波が届かないなら、PLCを使えと。

「IEEE 802.11g/n」だけでは、できることに限りがあるのです。

「IEEE 802.11g/n」のデュアルチャネルを使っていて通信が不安定なら、デュアルチャネルを無効に、

「IEEE 802.11g/n」で通信が不安定なら、「IEEE 802.11g」固定で接続すると、

通信が安定する可能性があります。

ノイズを無視できない現状があって、そこからノイズの影響を抑えるためには、

よりシンプルな通信方法を使ったほうがいいということです。