MBRディスクとGPTディスクでは、パーティションを管理する仕組みが違います。

パーティションに関する情報は、パーティションテーブルと呼ばれる領域に保存されています。

つまり、MBRディスクとGPTディスクでは、パーティションテーブルが違うのです。

そもそも、GPTディスクの「GPT」は、「GUIDパーティションテーブル」の略です。

これに伴う、MBRディスクとGPTディスクの主な違いを列挙します。

| MBRディスク | GPTディスク | |

| 互換性 | ○ | △ ※WindowsはVista以降で対応。 |

| サイズの上限 | 2TiB ※論理セクタサイズが512バイトの場合。 | 事実上なし ※8ZiB ≒ 8.6×109TiB |

| パーティションの数 | 最大4 | 最大128 |

| UEFIブート | × | ○ |

互換性

MBRディスクとGPTディスクに、互換性はありません。

GPTは比較的新しい仕組みのため、

古いシステムはGPTディスクに対応していません。※「Windows XP」以前とか。

また、シンプルなシステムは、MBRディスクで運用されています。

GPTを使うメリットがないからです。

管理領域のデータサイズは、MBRディスクのほうがずっと小さいです。

USBメモリやSDカード等、汎用性が高く、容量もそれほど大きくない記憶装置は、

基本的にMBRディスクで使われています。

プリンタ等、拡張性のないデバイスも、MBRディスクにしか対応していないことがあります。

利用可能なデータサイズの上限

MBRのパーティションテーブルのデータサイズは、非常に小さいです。

LBAに割り当てられているのは、わずか4バイトです。

このため、論理セクタサイズが512バイトの記憶装置では、

512×2564 = 2TiBまでの領域しか管理できません。

一方、GPTはデータサイズに余裕があり、LBAは8バイトなので、

512×2568 ≒ 8.6×109TiB(8ZiB)と、実用上は上限を気にせずに使えます。

これらの理由から、

| MBRディスク | 2TB以下の記憶装置 |

|---|---|

| GPTディスク | 2TBを超える記憶装置 |

で使われることが多いです。

ただし、2TB以下の記憶装置でも、GPTディスクで運用することは可能です。

UEFIブートに対応するシステムディスクでは、このケースを目にします。

逆に、3TB以上のハードディスクをMBRディスクで使うこともできますが、

扱えるのは2TiBまでの領域だけです。

誤解しないでほしいんですが、大は小を兼ねません。

大容量に対応しているからと、何でもGPTディスクにすればいいわけではありません。

先の互換性でも述べたとおり、MBRディスクにしか対応していないデバイスは多いからです。

新しければ大丈夫なわけでもありません。

最適なディスク形式で使うことが重要です。

作成できるパーティションの数

前項の理由と同様に、MBRのパーティションテーブルのデータサイズには限りがあるため、

パーティションを4つまでしか作れないという制約があります。

ただし、ここでのパーティションは、プライマリパーティションと拡張パーティションを指します。

つまり、MBRのパーティションテーブルで管理できるパーティションの数が4つまでなのです。

論理ドライブを使えば、MBRディスクでも5つ以上のパーティションを作成することは可能です。

一方、GPTディスクでは、GPTでパーティションを管理しているため、

通常の操作で5つ以上のパーティションを作成できます。※最大128。

UEFIブートへの対応

UEFIによる起動に対応するためには、GPTディスクでなければなりません。

システムディスクが2TB以下でもGPTなのは、UEFIブートに対応するためです。

Windowsが広くUEFIブートに対応し始めたのは「Windows 8」からなので、

| 「Windows 7」以前のシステムディスク | MBRディスク |

|---|---|

| 「Windows 8」以降のシステムディスク | GPTディスク |

である可能性が高いです。

特に、プリインストールされているWindowsは、この傾向があります。

ただし、32/64bit版の違いや、

「Windows 8」以降でもMBRディスクを使い続けることは可能なので、

Windowsのバージョンで区別するのは、ちょっと乱暴かもしれません。

要は、UEFIブートに対応するために、システムディスクはGPTになったということです。

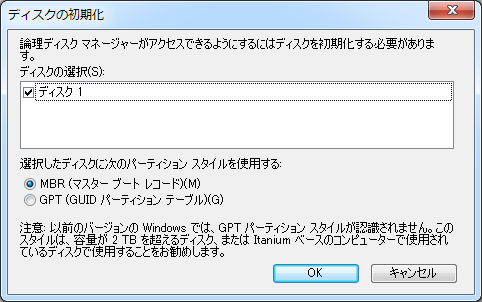

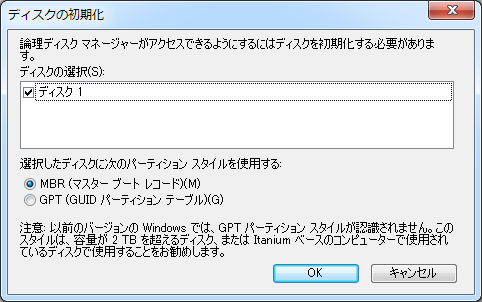

MBRディスクとGPTディスクの変換

MBRディスクとGPTディスクは、まったく違う仕組みでパーティションを管理しています。

これは、ドライブを作成する以前の問題で、

パーティションの前提が違うことを意味します。

従って、MBRディスクかGPTディスクかを決めるのは、パーティションを作成する前の段階です。

新品のハードディスクであれば、「ディスクの初期化」の際。

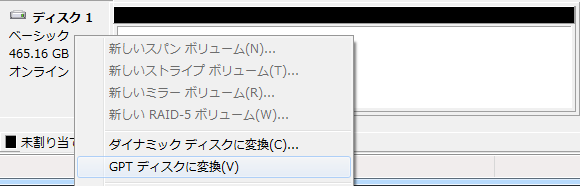

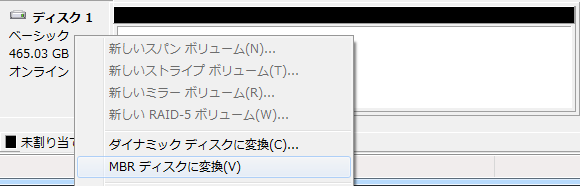

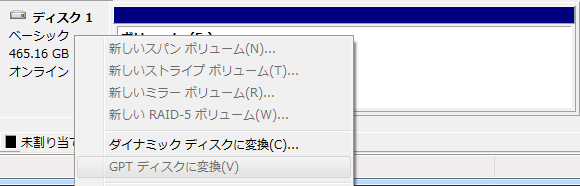

使用中のハードディスクであれば、パーティションをすべて削除した後に、

MBRディスクは「GPTディスクに変換」できます。

同様に、GPTディスクは「MBRディスクに変換」できます。

使用中のハードディスクを、後で変換することはできません。

パーティションを、一旦すべて削除する必要があります。

データを維持したまま、MBR/GPTディスクを変換できるツールもありますが、

イレギュラーな処理になります。

本来なら、パーティションの開始位置が変わるので、

大規模なデータの移動が必要になるはずだからです。

少なくとも、システムディスクに適用するのは避けたほうがいいと思います。(MBR2GPTとか)