※この記事は広告を含みます。

Operating System not found

ただそれだけの表示で、パソコンの動作が停止します。

電源が入っているだけで、それ以上ハードディスク等の記憶装置にもアクセスしません。

ちなみに、「Operating System not found」は、BIOSによるエラー表示です。

従って、マザーボードのBIOSによって、表示内容が変わります。

たとえば、

- DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER

- Invalid system disk

- Non-System disk or disk error

というのも、同類です。

表示内容の意味を考えれば、どれも似たようなものだとわかると思います。

つまり、「システムディスクが見つからない」ということ。

これは、Windowsに限ったことではなく、Windowsの話でもありません。

OSの起動以前の問題だからです。

従って、セーフモードだろうと、システム回復オプションだろうと起動できません。

マザーボードのBIOSが、OSを見つけられない状態です。

「Operating System not found」と表示される原因

「Operating System not found」とは、

文字通り、OSが見つからないというエラー表示です。

OSがインストールされているハードディスクやSSDを見つけられないと言い換えることもできます。

OSとはほとんどの場合、Windowsのことです。

冒頭の類似エラーの表示内容にあるシステムディスクというのも、

OSがインストールされたディスクという意味です。

ちなみにディスクとは、ハードディスクやSSD等の記憶装置そのものを指します。

OSがインストールされているのは、ディスク内の特定のドライブですが、

ドライブにアクセスする以前に、ディスクに対してアクセスできないので、

「Operating System not found」と表示されます。

もし、ドライブへのアクセスに成功しているのであれば、

他のエラーが表示されることが多いです。

つまり、ハードディスクにアクセスする最初の段階でつまずいています。

「Operating System not found」と表示される原因は、大きく分けて2通りです。

- 内蔵ハードディスクにアクセスしてない

- 内蔵ハードディスクの不具合

順に、それぞれについて説明します。

内蔵ハードディスクにアクセスしていない

そもそも、OSがインストールされている内蔵ハードディスクにアクセスしていなければ、

OSを見つけられるわけがありません。

他の記憶装置から起動している

昔のパソコンは、フロッピーディスクドライブが標準装備されていたので、

フロッピーディスクを入れっぱなしの状態でパソコンを起動しても、

「Operating System not found」と表示されることがありました。

パソコンの電源が入ると、BIOSは設定されている起動優先順位に従って、

デバイスを読みに行きます。

フロッピーディスクドライブの起動優先順位は高かったため、

起動ディスクではないフロッピーディスクが挿入されていると、そこで処理が止まっていたのです。

外付けハードディスクやUSBメモリでも、同様の現象が発生することがあります。

でも、リムーバブルディスクの起動優先順位は、初期設定ではそれほど高くないはずなので、

最近のパソコンでは、このような現象は少なくなっていると思います。

ただ、内蔵ハードディスク以外の記憶装置とは接続を断って動作確認することが重要というのは、

今も昔も変わってないと思います。

BIOSの不具合

BIOSの設定が正しくなければ、起動すべきハードディスクを見つけることができません。

でも普通、BIOSの設定は意図的に変えない限りは変わらないものです。

ただし、まれにBIOSが一時的なトラブルを抱えてしまうことがあります。

今まで使えていたデバイスが突然認識できなくなったり、

設定されているデバイスから起動できなかったりします。

原因はバッテリーの劣化だったり、電気的なものが多いとは思いますが、よくわかりません。

そんなときは、まず電源リセットをしてみます。

コンセントからプラグを抜いて、1分ほど放置してから再度電源を入れます。

それだけで復旧することもあります。

また、BIOSの標準設定値を読み込ませると、復旧する場合があります。

困ったときは、とりあえずリセットしてみるという。

基本なんですけど、まずはそこから。

それでもダメな場合は、CMOSクリアを試してみます。

BIOSの設定保存元からリセットするということです。

物理的な不具合でない限りは、復旧の可能性があります。

内蔵ハードディスクの不具合

内蔵ハードディスクの不具合といっても、必ずしもハードディスクが故障しているわけではありません。

ハードディスクのデータに問題があって、「Operating System not found」と表示される場合もあります。

特に、論理障害と物理障害を区別することが重要です。

論理障害

ハードディスクで最初に読み込まなければならないのは、パーティションに関する情報です。

ハードディスクの領域がどのようになっているか、どのパーティションから起動するか、

これらの情報を取得しないと、ハードディスクからデータを読み込んでOSを起動することができません。

従って、パーティションの情報が保存されているパーティションテーブルに異常があると、

OSを起動できなくなります。

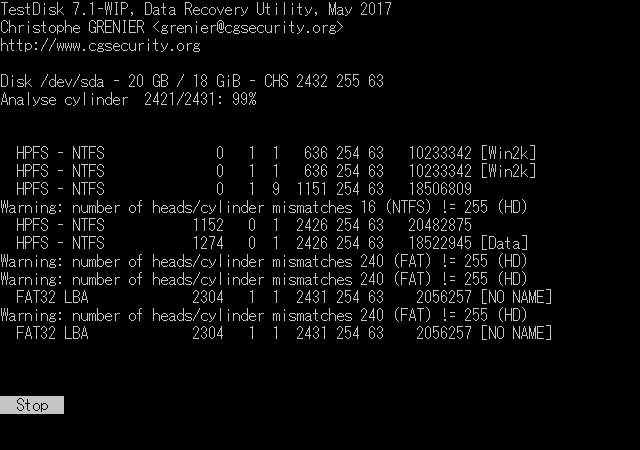

パーティションテーブルは、「TestDisk」で修正することが可能です。

基本的には、リンク先のページに書いてある手順で復旧できますが、

内蔵ハードディスクはOSを起動できない状態なので、

「Ultimate Boot CD」や「Windows PE」等を使って、「TestDisk」を起動する必要があります。

物理障害

「Operating System not found」と表示される原因が、ハードディスクの故障であった場合には、

残念ながら、重症である可能性が高いです。

それは、ハードディスクがBIOSに認識されていないことを意味するからです。

BIOSに認識されない原因としては、ケーブル類の接触不良も考えられるので、

できたらパソコン本体を分解し、各種ケーブルの接続状態を確認してみたほうがいいです。

でも、パソコン内部を触ったわけでもなく、ある日突然「Operating System not found」になって、

原因が内蔵ハードディスクの故障だったとすると、

個人レベルでの復旧は困難と言わざるをえません。

BIOSが認識しないということは、内蔵ハードディスクのコントローラが応答していないわけで、

ほとんどの場合で、内蔵ハードディスクの基板に直接手を加える必要があるからです。

これには、交換部品の確保や作業に関するノウハウが必要なので、

「デジタルデータリカバリー」のようなデータ復旧業者に依頼するのが普通です。

| データ復旧サービス | デジタルデータリカバリー |

|---|---|

| 当サイト取材記事 | データ復旧料金の相場があいまいな理由 |